EL ORIGEN DE LA POLIS

LAS POBLACIONES GRIEGAS: GRUPOS DIALECTALES Y LA MIGRACIÓN DE LA COSTA MINORASIÁTICA

Hacia el 1100 BC, se produce en Grecia el colapso de los reinos micénicos (indoeuropeos) coincidiendo con la llegada de nuevos pueblos indoeuropeos (eolios, jonios y dorios), portadores del hierro y relacionados por algunos autores con los llamados «Pueblos del Mar».

Se abre entonces una época en que la información proporcionada por las fuentes documentales es muy escasa. Esta época se conoce como Época Arcaica o Edad Oscura y se desarrolla entre 1100-550 BC. Se divide a su vez en tres períodos:

- Alto Arcaísmo (1100-950 BC)

- Arcaísmo Medio, Periodo de Transición o Período Geométrico (950-750 BC)

- Arcaísmo Pleno (750-550 BC). El fin de la Época Arcaica se produce a causa de la caída de las Tiranías (la de Atenas, en el 510 BC). El inicio de la Época Clásica no se produciría hasta después de las Guerras Médicas (490-480 BC).

La llegada de las nuevas migraciones a finales del II milenio BC refuerza la población de Grecia continental al tiempo que configura la cultura y los dialectos griegos. Tanto la población micénica como los nuevos invasores hablaban griego, pero estos últimos habrían jugado un importante papel en la configuración y distribución de los dialectos. A grandes rasgos, en las islas y las costas del Egeo se distinguen tres franjas dialectales horizontales de Norte a Sur: eolia, jonia y doria. En el Epiro y Etolia, encontramos el llamado «dialecto del Noroeste».

Finalmente, el dialecto arcadio, posiblemente hablado por la primitiva población aquea (micénica), permaneció en el centro aislado y montañoso de la península del Peloponeso y en la isla de Chipre. El actual chipriota es un resto del antiguo arcadio.

La superpoblación provocada por las nuevas invasiones determinó una migración hacia la costa de Asia Menor y las islas del Egeo, llevándose allí la cultura y la lengua griegas. Se trata de la denominada Primera Colonización Griega, que tuvo lugar en torno al 1100 BC, aunque tenía algunos precedentes desde el siglo XIV BC (llegada de los micénicos a Mileto) y se prolongó hasta el siglo IX BC. La costa norte de Anatolia fue colonizada por los eolios, procedentes fundamentalmente de Tesalia. La costa media de Anatolia y la mayor parte de las islas del Egeo fueron colonizadas por los jonios, procedentes sobre todo del Ática y liderados por Atenas. Finalmente, la costa sur de Anatolia y las islas de Creta y Rodas fueron colonizadas por los dorios, procedentes sobre todo del Peloponeso y liderados por Esparta.

Sus fundaciones pueden considerarse ya ciudades-Estado en proceso de formación, aunque la primera ciudad conocida que reúne todos los elementos característicos de la Polis es la jonia Esmirna, fechada hacia el 850 BC.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD GRIEGA ARCAICA. DE HOMERO A HESÍODO

El Alto Arcaísmo en los poemas homéricos

La literatura griega se inicia con dos grandes poemas épicos sobre los inicios de la Historia de Grecia: la Ilíada y la Odisea, tradicionalmente atribuidos a Homero (segunda mitad del siglo VIII BC). Pero la existencia de dicho autor es dudosa y la autenticidad histórica de los relatos también se discute debido a la ausencia de un método historiográfico. Las investigaciones más recientes indican que los poemas homéricos son en realidad un conjunto de poemas elaborados a través de una larga tradición oral y que no fueron puestos por escrito hasta la época del tirano Pisístrato (siglo VI BC). En cuanto a su historicidad, debemos considerar estos poemas como una obra fundamentalmente literaria, pero sin rechazar del todo sus aportaciones históricas. Es muy probable que los datos históricos más antiguos en la obra de Homero correspondan a la época micénica (Edad de Bronce), pero suelen aparecer mezclados con otros claramente posteriores (Edad de Hierro), de modo que no siempre es fácil separarlos. Los grandes acontecimientos legendarios se localizan en ciudades con restos arqueológicos micénicos (Micenas, Atenas, etc.).

En la organización social griega del Alto Arcaísmo (1100-950 BC), deducida de la obra de Homero, no puede hablarse de Polis, pues no hay una comunidad de ciudadanos. Lo fundamental es la existencia de un alto estamento: los Aristoi (‘los mejores’), que se hicieron con el poder tras la caída de los reinos micénicos. En teoría, los Aristoi eran descendientes de héroes tribales con gran ascendencia sobre la comunidad. Se agrupaban en Gene (clanes o familias en sentido amplio), dirigidos por los Basileis. Estos últimos asumieron en su comunidad muchas de las funciones de los Wanax micénicos, incluidas las judiciales y religiosas. Sin embargo, no eran una institución hereditaria sino electiva: los Aristoi elegían entre sí a quien mostraba mayor riqueza y poder militar. Los miembros de las familias aristocráticas estaban exentos de todo trabajo excepto la guerra y la piratería, la caza y la administración de su comunidad. Los distintos Gene estaban emparentados entre sí por lazos matrimoniales, concertados por los propios Basileis (endogamia). Los Basileis eran los amos de la casa con todas sus pertenencias: edificios, tierras, ganado y toda clase de bienes muebles (Oikós). La mujer en el Genos acabó recluida en la casa, encargada de dirigir los trabajos domésticos, y perdió definitivamente la libertad y la influencia social que había tenido en épocas anteriores. Por debajo de los Aristoi había otras categorías de hombres libres: campesinos, jornaleros y demiurgos (individuos no integrados en ninguna comunidad por trabajar de forma itinerante para los ricos aristócratas y que gozaban de cierto reconocimiento por sus conocimientos y habilidades). Por último, los esclavos eran normalmente prisioneros de guerra y estaban integrados en el Oikós (dedicándose los hombres al trabajo del campo y las mujeres a las labores caseras), teniendo el Basileus derecho de vida o muerte sobre ellos.

La mayor parte de la sociedad en el Alto Arcaísmo se desenvuelve dentro del Oikós, por lo que este ocupa el lugar central en la economía. Desde el punto de vista humano, incluía a todas personas libres o esclavas que por parentesco o servicio dependían del Basileus. Las dos bases fundamentales de la economía eran la agricultura (trigo, vid y olivo) y la ganadería (ovicápridos, bóvidos y cerdos), con predominio de esta última. El ideal del Oikós es la autosuficiencia (Autarkía), pero siempre faltaron materias primas (sobre todo, metales) y esclavos. Los principales medios para la adquisición de estos fueron la guerra y la piratería contra otros pueblos y el intercambio de regalos entre las familias aristocráticas. Sin embargo, no practicaban el comercio, tan importante en época micénica.

Por último, la religión del Alto Arcaísmo se encuentra al final de un proceso evolutivo en el cual encontramos ya constituidas la familia olímpica de los 12 dioses (presidida por Zeus) y las principales instituciones religiosas (los sacerdocios, los oráculos y las manifestaciones de culto). La naturaleza de los dioses es un reflejo de la humana y todo el corpus religioso recuerda la organización aristocrática de la época. Rige la fatalidad del destino (determinismo): el hombre es un mero instrumento en manos de los dioses. No obstante, hay que tener en cuenta que solo conocemos la religiosidad de la clase alta (los Aristoi). En el Pleno Arcaísmo (750-550 BC), algunos lugares se habrán convertido ya en centros religiosos de carácter panhelénico, como es el caso de Delfos y Olimpia. Delfos era una ciudad situada en la región de Fócida (Phocis), al norte de la península del Peloponeso, en donde se hallaban el Templo de Apolo y su Oráculo. En ese templo residía la Pitia/Pitonisa, sacerdotisa del dios Apolo que daba los oráculos (‘respuestas divinas’). Sin embargo, la instrumentalización del Oráculo de Delfos en manos de la aristocracia provocará la pérdida de su prestigio tras las Guerras Médicas (490-480 BC).

El Arcaísmo Medio en la obra de Hesíodo

Hesíodo, primer poeta griego de existencia conocida, suele ubicarse en la primera mitad del siglo VII BC. En caso de haber existido Homero, Hesíodo podría haber vivido poco después que él o incluso haber coincidido con él en sus últimos años de vida. Sus dos obras conocidas son la Teogonía (origen del mundo y los dioses) y Los trabajos y los días (descripción de la vida y los sentimientos de los campesinos, pues también él lo había sido antes de enriquecerse).

Hesíodo transmite un nuevo concepto de justicia, que vislumbra el largo camino hacia las leyes escritas: el Basileus imparte justicia por encargo divino (Diké), pero debe hacerlo con rectas sentencias (Themistes) y basándose en las costumbres del lugar (Nomoi). Zeus castigará a los jueces que no obren con rectitud. Mientras Homero nos habla de la sociedad aristocrática y guerrera, Hesíodo nos describe el mundo campesino amenazado por la miseria y oprimido por los Aristoi. Pero Hesíodo no incita al campesino a la rebelión, sino que busca su redención ante los dioses por medio del trabajo. Mientras que, en Homero, el trabajo es una carga indeseable propia de los estamentos inferiores, en Hesíodo es una dignidad y la esencia misma del hombre. La religiosidad de Hesíodo es profundamente moralista, en contraposición al fatalismo determinista de Homero. Decisiva es la aportación de Hesíodo al presentar los valores sociales y sentimientos humanos como entes personificados: la Justicia (Diké), el Destino, la Paz, la Alegría, el Dolor, etc. Así se aproxima al pensamiento filosófico, que intenta interpretar la realidad por medio de categorías permanentes.

Introducción del alfabeto

Con la caída de la civilización micénica y la desaparición del Lineal B, el mundo griego perdió la escritura hasta la posterior llegada del alfabeto fenicio. Sabemos que el alfabeto fenicio se utilizó en Grecia entre los siglos IX-VIII BC, debido a la existencia de fragmentos con palabras y frases sueltas sobre soportes perdurables (piedra y metal), de carácter religioso. Muchos autores sostienen que fue la necesidad de registrar por escrito las transacciones comerciales que llevó a la adopción por los griegos del alfabeto fenicio, aunque no se conservan inscripciones antiguas de carácter comercial (esto podría deberse a que los apuntes comerciales se realizaban sobre cerámica). De la primera mitad del siglo VII BC son las primeras leyes, también sobre piedra y metal, primera documentación oficial dirigida a los ciudadanos en general que demuestra que en este momento ya existe una población que utilizaba una lengua y un alfabeto comúnmente establecidos. En cuanto a la literatura, Hesíodo podría ser coetáneo de los primeros legisladores, mientras que los poemas homéricos son posteriores (siglo VI BC). Durante la Segunda Colonización Griega (775-550 BC), el alfabeto griego se expande por todo el Mediterráneo, predominando también las inscripciones religiosas en piedra y metal.

Transformaciones de la sociedad griega arcaica

El Arcaísmo Medio (950-750 BC), también conocido como Período Geométrico por su característico estilo cerámico, fue un período de transformaciones. Le siguió el Arcaísmo Pleno (750-550 BC), que fue un período de búsqueda de soluciones que desembocó en uno de los momentos más esplendorosos de la cultura occidental: la Época Clásica.

Hacia el siglo VIII BC, se constata un gran desarrollo del comercio, la artesanía y la manufactura. Las nuevas formas de vida urbana proporcionaron una mejora en la calidad de vida y, por lo tanto, una nueva explosión demográfica. Había campesinos que iban a vender sus excedentes fuera de su comunidad. El auge de la artesanía y la manufactura en las ciudades permitió al hombre libre una nueva forma de vida sin tener que depender del cultivo de la tierra de los Aristoi como jornalero o de la suerte de su propia cosecha como campesino independiente. Así, surgieron nuevas clases sociales como pequeños comerciantes, artesanos y obreros que iniciarían el auge del Demos, así como también gentes enriquecidas con estas actividades económicas, pudiendo pertenecer a la misma aristocracia. Las nuevas clases sociales introdujeron unos nuevos conflictos económicos y una nueva ideología en la comunidad cívica que provocarán la crisis del poder aristocrático.

Otra novedad importante fue la aparición de la moneda en el siglo VI BC, que se convirtió en el emblema de la ciudad-Estado soberana (función ideológica y de propaganda) y comenzó a utilizarse tímidamente en la fiscalidad y los intercambios privados de la Polis. Casi todas las ciudades acuñaron sus propias monedas. Sin embargo, el comercio internacional sigue funcionando al margen de los sistemas monetarios, debido a la disparidad de los mismos y su escasa implantación. La circulación generalizada de la moneda se produjo más tarde.

LA POLIS GRIEGA: ORIGEN Y COMPONENTES

El surgimiento de la Polis supone el fin del viejo orden micénico continuado en cierto modo en los Oikoi y la implantación de una nueva estructura política, social y económica. En su origen está el fenómeno del sinecismo, proceso por el cual varias comunidades familiares (Gene) llegan al acuerdo de unir sus Oikoi bajo una administración y unos cultos comunes, produciéndose así una asimilación tanto política como cultural.

Este proceso comienza a desarrollarse a partir del Arcaísmo Medio (950-750 BC). La primera ciudad conocida que reúne todos los elementos característicos de la Polis es Esmirna, fundada por los jonios en la costa de Anatolia hacia el 850 BC. Es muy probable que existiesen Poleis totalmente constituidas en Grecia continental hacia el 750 BC, dado que en ese momento existen ya ciudades con suficiente desarrollo urbano e institucional como para ser capaces de fundar otras nuevas (iniciándose la Segunda Colonización Griega). En Época Clásica, las Poleis tendrán un cuerpo de unos 5000 ciudadanos (siendo mucho mayor su población total).

La Polis apareció como fenómeno político, social y económico tras el desarrollo de la metalurgia en la Edad de Hierro y a su vez impulsó la agricultura, la industria y el comercio.

La Polis implica por primera vez la distinción formal entre campo y ciudad, apareciendo esta última fortificada para refugio de sus habitantes. Algunos autores consideran causas fundamentales del nacimiento de la Polis el contacto con otros pueblos (el desarrollo mercantil favoreció el contacto con pueblos orientales de superior cultura, como los fenicios, que ya se organizaban en ciudades-Estado) y el fraccionamiento geográfico. También se han señalado otras posibles causas, como la pérdida de la Autarkía derivada del surgimiento de nuevas necesidades, la búsqueda de mayor eficacia en la agricultura y en la defensa poniendo en común las fuerzas de distintas comunidades vecinas, o la propia idiosincrasia de los griegos y su espíritu de libertad.

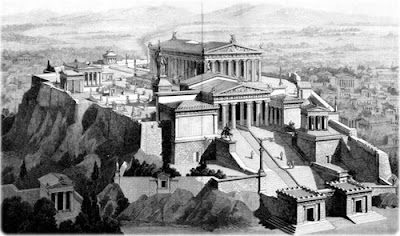

La Polis no es un simple núcleo de población, sino que debe reunir una serie de elementos urbanos e institucionales. Ante todo, la Polis es el conjunto formado por el Asty (núcleo urbano) y la Chora (campo circundante). Suele estar cerca de la costa, pero su puerto está algo alejado formando un hábitat aparte. Hay una dicotomía campo-ciudad, que se diferencian, pero no se excluyen, sino que se complementan (residentes del campo acuden a la ciudad para ejercer sus derechos políticos y realizar ciertas operaciones económicas, al igual que residentes urbanos viven de sus rentas en el campo). Dentro del Asty, cuya aristocracia son los Aristoi, están los elementos más importantes de la Polis: las murallas defensivas, el Ágora (centro de la vida ciudadana), la Acrópolis (centro religioso) y los templos.

La Chora incluye campos cultivables (Agroi) y no cultivables. Los Agroi son de propiedad privada, mientras que las tierras no cultivables pertenecen a la comunidad para el pastoreo y la explotación forestal.

Pero además la Polis no era solo un núcleo urbano, sino que era ante todo una comunidad de ciudadanos (frente al anterior sistema de estirpes) basada en dos componentes cívicos: el Pueblo (Demos) y las Instituciones Ciudadanas (Magistrados, Consejo y Asamblea). El Basileus perdió su antiguo poder y sus funciones quedaron reducidas al ámbito religioso. Se impuso un régimen oligárquico. Los Magistrados (miembros de los Gene aristocráticos) se repartieron los poderes del antiguo Basileus, ejerciendo el poder durante un año para evitar la monarquía.

Estos Magistrados eran los dirigentes de la Polis, pero no sus soberanos. El Consejo, también de composición aristocrática, ejercía funciones legislativas y judiciales y nombraba, aconsejaba y controlaba a los Magistrados. La primitiva Asamblea es poco conocida: no sabemos en qué medida participaba en el gobierno ni cuál era el número de ciudadanos incluidos en ella.

En la obra de Hesíodo (primera mitad del siglo VII BC), no se encuentran alusiones a las Instituciones Ciudadanas. Hay alguna referencia al poder judicial, pero se limita a comentar los problemas sociales de las clases bajas por el abuso de los Aristoi. ¿Por qué no hay referencias explícitas a las Poleis en Hesíodo si en su época ya existían? Por un lado, porque no todas las ciudades evolucionaron al mismo ritmo, siendo las más tempranas las de la costa de Anatolia y las más tardías las de Grecia continental. Por otro, porque la obra de Hesíodo describe un medio más rural que urbano, en una fase aún arcaica donde prevalece el Oikós dirigido por el Basileus y no se citan las nuevas instituciones, aunque sí el descontento de los ciudadanos.

La Polis como tal tampoco aparece en la épica homérica (plasmada por escrito en el siglo VI BC), lo cual no debe extrañar debido al carácter de recopilación de relatos antiguos de dicha obra. Además, al no estar clara su autoría, tampoco podemos especular mucho más sobre los motivos de la ausencia. Hasta Tucídides (segunda mitad del siglo V BC) no encontraremos referencias claras y explícitas a las Poleis en la literatura griega.

LA COLONIZACIÓN GRIEGA

LA TRANSFORMACIÓN DE LA POLIS Y LA STASIS

Los cambios económicos y demográficos producidos en el Arcaísmo Medio son parcialmente solucionados, desde mediados del siglo VIII BC, por el fenómeno de la colonización, pero continúan los conflictos sociales. En el Arcaísmo Pleno (750-550 BC), estos conflictos alcanzan su máxima expresión. La conocemos por los testimonios historiográficos (Heródoto, Tucídides y Aristóteles en época griega, y Estrabón y Plutarco en época romana) y las menos explícitas pero igualmente valiosas fuentes arqueológicas y epigráficas. La creciente diferenciación social agudiza la lucha entre la aristocracia terrateniente y amplios círculos de la población libre dependiente, cada vez más necesaria tanto para el desarrollo de los distintos sectores productivos como para el ejército.

El normal desarrollo de las fuerzas productivas tuvo como consecuencia los importantes cambios en la estructura social que constatamos al llegar al Arcaísmo Pleno, los cuales provocaron a su vez la agudización de la lucha de clases (Struve):

- Las transformaciones de la agricultura, con la llegada de cereales mejores y más baratos de las colonias y la introducción de nuevos sistemas de cultivo que requerían grandes extensiones de terreno, propiciaron la concentración de tierras en manos de la aristocracia e hicieron empobrecer a los pequeños campesinos al mismo tiempo que aumentó el número de esclavos que trabajaban para los terratenientes. Los jornaleros también estaban descontentos por los abusos de los Aristoi, que administraban la justicia arbitrariamente y ocupaban los principales cargos civiles, religiosos y militares.

- El progresivo desarrollo de la artesanía y el comercio (los productos manufacturados griegos fueron objeto de un importante comercio) hizo surgir una nueva clase artesanal y comerciante enriquecida pero carente de derechos políticos. Algunos aristócratas empobrecidos se unieron a ellos tanto en sus actividades económicas como en sus reivindicaciones políticas. Además, los acompañaron en su lucha contra los abusos de los Aristoi los estamentos más bajos de la sociedad.

También el ejército sufrió cambios y fue escenario de dichos conflictos. Desde mediados del siglo VIII BC, la colonización hizo surgir la necesidad de un ejército de masas y cohesionado.

Se sustituyó el antiguo ejército homérico de guerreros primero en carro y luego a caballo por otro basado en una infantería disciplinada y pesadamente equipada (los Hoplitas, que eran campesinos libres capaces de costearse su propio equipo militar). Asimismo, la nueva marina se nutrió de jornaleros, quienes así se pusieron al frente del transporte marítimo mediterráneo como remeros. Tanto los Hoplitas como los remeros seguirán el ejemplo de artesanos y comerciantes en su reivindicación de derechos políticos frente a la aristocracia.

La literatura llama Stasis a la crisis cívica de las Poleis griegas durante el Arcaísmo Pleno, que consiste básicamente en el enfrentamiento entre la vieja aristocracia, que tiene en sus manos el poder político y económico, y las clases inferiores que tienen un peso cada vez mayor en la economía y exigen participar en el gobierno de la Polis. Se trata de una lucha política, pero con un trasfondo de lucha social y económica.

La colonización vino a calmar en parte los conflictos político-sociales, pero no fue suficiente.

Poco después, la clase dominante trató de neutralizarlos por medio de dos fenómenos distintos: la legislación escrita (desde la primera mitad del siglo VII BC) y las Tiranías (forma de gobierno más extendida en el mundo griego entre 650-550 BC).

LA SEGUNDA COLONIZACIÓN GRIEGA: CAUSAS Y CARACTERES

La Segunda Colonización Griega coincide aproximadamente con el período conocido como Arcaísmo Pleno (750-550 BC), caracterizado por la transformación de la Polis y la Stasis. En medio de estas circunstancias, surge el fenómeno de la colonización, que implica la salida de una parte de los habitantes de las ciudades de Grecia para fundar nuevas Poleis independientes en otros lugares. A diferencia de la Primera Colonización Griega (c. 1100 BC), vinculada a los procesos migratorios que se habían apoderado de Grecia en aquel tiempo, la Segunda Colonización Griega se relaciona con las transformaciones económicas y sociales que caracterizan esta época. Las causas de esta nueva oleada colonizadora son fundamentalmente de orden económico-social, aunque no pueden descartarse otros factores de carácter político-social.

La colonización griega ha de entenderse dentro del contexto mediterráneo y teniendo en cuenta que los fenicios fueron los primeros en lanzarse a la aventura colonizadora (desde la fundación de Cartago por Tiro en el 814 BC). La opinión tradicional es que la colonización fenicia respondió a motivos comerciales (estableciendo factorías) y la griega a la falta de tierras (estableciendo colonias). Hoy sabemos que en ambos casos confluyeron ambas clases de motivaciones. Tanto la estructura interna de las ciudades-Estado como la forma de organizar la colonización debieron de ser bastante parecidas en Fenicia y Grecia.

Las principales fuentes documentales para el conocimiento del fenómeno colonizador son Heródoto (primera mitad del siglo V BC) y Tucídides (segunda mitad del siglo V BC). Dichas fuentes documentales, plagadas de elementos míticos, deben complementarse con el registro arqueológico y algunas fuentes epigráficas de fecha muy avanzada (como el decreto fundacional de Cirene en Libia recogido en retrospectiva por una inscripción del siglo IV AC).

También deben tenerse en cuenta algunos mitos griegos que hacen referencia a héroes viajeros que navegaron por las costas del Mediterráneo (Heracles, Ulises, etc.).

La primera causa de orden económico-social de la Segunda Colonización Griega fue la falta de tierras cultivables (Stenojoría), al aumentar la población y estar la mayor y mejor parte de ellas concentrada en manos de la aristocracia terrateniente. Los campesinos arruinados (y endeudados) no encontraban aplicación para su fuerza de trabajo en su patria, viéndose forzados a la emigración. También muchos aristócratas debieron emigrar, pues el tradicional sistema de herencia griego exigía la división de la tierra por partes iguales entre los hijos y esto desembocaba a la larga y ante la escasez de tierras en la pérdida de riqueza de las familias aristocráticas. Por otra parte, las actividades artesanales y comerciales no pudieron absorber el aumento demográfico, por lo que la explotación de la tierra siguió siendo la actividad económica más importante. De ahí que las primeras colonias tuviesen un carácter preferentemente agrícola (Apoikías). Posteriormente, el desarrollo de la artesanía y el comercio dará lugar a la aparición de nuevos asentamientos de carácter comercial (Emporiai), aunque seguirán fundándose también Apoikías.

Otra importante causa de orden económico-social fue la comercial. La progresiva pérdida de riqueza de las familias aristocráticas habría llevado también a muchos aristócratas a la búsqueda de nuevos negocios, como la artesanía y el comercio. Por otra parte, los cambios en los sistemas de cultivo provocaron la necesidad de nuevos mercados dirigidos a la adquisición de materias primas y la introducción de los excedentes de vino, aceite de oliva y productos manufacturados. En la época de la colonización, se abandona definitivamente el ideal de la Autarkía que había imperado originariamente.

Por último, no deben descartarse otros factores de carácter político-social, que tienen que ver con la necesidad de dar salida al excedente demográfico y la lucha político-social que en estos momentos se desarrolla en las Poleis. La pérdida de poder de la aristocracia y las luchas sociales (incluyendo las persecuciones desatadas en la época de las Tiranías) habrían obligado a muchos Aristoi fracasados a buscar mejor fortuna en las colonias. Asimismo, hombres libres empobrecidos y aventureros también se habrían sentido atraídos por la posibilidad de comenzar una nueva vida en una nueva Polis. A los emigrados, la mayoría de carácter forzoso, que fundaban la nueva colonia, solían unirse todos aquellos que deseaban trasladarse a nuevos lugares, sin que se tratase necesariamente de ciudadanos de la Metrópolis.

ETAPAS Y ÁMBITO DE EXPANSIÓN

Se distinguen dos etapas en la Segunda Colonización Griega:

- Primera etapa (775-675 BC): La mayoría de las Metrópolis se hallan en Grecia continental, Creta y Rodas. La expansión se produce por el Norte hacia Macedonia y Tracia y por el Oeste hacia las costas del sur de Italia y Sicilia (Magna Grecia). Se fundan Apoikías (como Pitecusa en Campania, Síbaris en Calabria, Tarento en Apulia y Siracusa en Sicilia), de carácter eminentemente agrario.

- Segunda etapa (675-550 BC): Casi todas las ciudades griegas se lanzan a la colonización, incluidas las ciudades de Anatolia y las islas del Egeo y también las colonias fundadas en la primera etapa, que ya han adquirido una gran prosperidad. La expansión se produce en múltiples direcciones: por el Norte hacia las costas del Mar Negro, por el Sur llegando a Egipto y Libia, y por el Oeste hacia las costas mediterráneas de la Galia y la Península Ibérica. Surgen los Emporiai (como Emporion, actual Empúries) junto a las Apoikías (como Cirene en Libia), debido al auge del comercio.

El término “colonia” utilizado tradicionalmente para referirse a las Apoikías es inexacto, ya que proviene del latín Colere (cultivar) y se refiere al asentamiento agrícola de ciudadanos romanos enviados por el Estado a territorios más o menos alejados y dependientes de la Metrópolis. La palabra de origen latino “colonia” se corresponde en realidad con Klerukía (que implica un nuevo asentamiento bajo dependencia de la Metrópolis) y no con Apoikía (que supone la fundación de un nuevo Estado independiente):

- Etimológicamente, Apoikía expresa la idea de trasladarse en busca de un nuevo Oikós (una nueva casa) y, por lo tanto, la intención de fundar un nuevo Estado independiente, con sus propios ciudadanos y sus propias leyes. La mayoría de las Apoikías eran planificadas por los Estados metropolitanos, aunque algunas surgieron de forma espontánea por el empeño de ciertos grupos de hombres libres. Las Apoikías son en principio asentamientos agrícolas, aunque en ellos se van a desarrollar cada vez más la artesanía y el comercio. De ahí que su emplazamiento se realizase sobre todo en función de la extensión y la calidad del suelo. Las Apoikías carecen de sentido imperialista y tratan de reproducir las condiciones de vida del lugar de origen.

- La palabra Klerukía se relaciona etimológicamente con Kleros (parcela), es decir, la porción de tierra que se asigna a cada emigrante, pero que sigue perteneciendo a la Metrópolis. De ahí que los colonos de la Klerukía conserven su ciudadanía originaria y sigan rigiéndose por las leyes metropolitanas. Un Kleruko es el usufructuario de una parcela que pertenece al Estado de la Metrópolis. Las Klerukías son asentamientos agrícolas, aunque en la mayoría de los casos tienen también una función estratégica. Un ejemplo de Klerukía es la isla de Salamina, fundada por Atenas en el siglo VI BC, que le permitió controlar el golfo homónimo (entre el Ática y el Peloponeso) y fue escenario de una batalla de la Segunda Guerra Médica (480 BC). Estos asentamientos sí que tienen un aspecto imperialista.

- Un Emporion (factoría) surgía cuando un Estado extranjero concedía autorización para establecer una fundación de carácter mercantil. Se trataba de un establecimiento comercial dependiente de una o más Metrópolis. Contaba con pocos habitantes y carecía de tierras agrícolas. Dos buenos ejemplos de Emporiai son Náucratis en Egipto y Empúries en la península Ibérica. A través de ellos se importaban materias primas (metales, madera, lana y pieles) y alimentos básicos (cereales y pescado salado) y se exportaban productos manufacturados (herramientas, armas, barcos, cerámica y perfumes) y agrícolas de semi-lujo (vino y aceite de oliva).

La fundación de nuevas colonias estaba sujeta a la observancia de una serie de costumbres.

Antes de la fundación, se interrogaba al Oráculo de Delfos, que daba información de las rutas, los asentamientos más favorables y quiénes debían dirigir la expedición, así como otorgaba el consentimiento religioso para su realización. El santuario délfico dosificaba la información con el objetivo de controlar las acciones coloniales como intermediario de las clases dominantes de las ciudades. Tras haber recibido la repuesta favorable, la Metrópolis organizadora de la empresa disponía de un pequeño grupo de futuros colonos (no solía ser superior de 200), seguramente solteros y en edad militar. Algunos de ellos, podían ser voluntarios, pero la mayoría eran elegidos a suerte y por la fuerza (normalmente, se designaba por sorteo a un hijo de cada dos en cada familia que tuviera más de un heredero).

Al frente de la expedición se colocaba un Oikistes (fundador), perteneciente a alguna de las familias de la aristocracia metropolitana y encargado de organizar y dirigir el viaje y, una vez llegados al destino, llevar a cabo el ritual mágico de fundación de la colonia, realizar el trazado urbanístico, repartir las tierras entre los colonos y otorgar las leyes básicas del nuevo Estado.

Cuando el Oikistes terminaba su misión, podía volver a la Metrópolis (para dirigir nuevas expediciones o para quedarse a vivir en ella) o instalarse en la nueva ciudad investido de autoridad. En cualquier caso, el fundador se convertía en héroe al que se rendía culto, de la misma manera que se les rendía culto a los héroes legendarios de las ciudades de la Hélade.

Una vez fundada la nueva ciudad, gozaba ya de total independencia y sin tener que deberle ningún tipo de obligación a la Metrópolis. Sin embargo, al mismo tiempo existió una especial vinculación con la ciudad de origen, copiando sus instituciones y cultos religiosos y llevando las particulares tradiciones y el dialecto de la misma. Además, se intercambiaban embajadores con regularidad. Ello dio lugar a una especie de Koiné occidental, donde se fusionaron las aportaciones culturales griegas con las tradiciones indígenas asimiladas.

En cuanto a la relación con los indígenas, los Emporiai se limitaban al intercambio con las poblaciones autóctonas, lo que facilitó las relaciones mutuas y favoreció una helenización progresiva. En cambio, las Apoikías eran ciudades independientes con intereses agrarios y necesidades de tierras, lo que generó conflictos con unas poblaciones indígenas que tenían las mismas necesidades de tierras (muchas veces se les arrebataban las tierras por la fuerza y, en algunas ocasiones, incluso se les explotaba como esclavos). Las destrucciones de numerosos asentamientos nativos a su llegada confirman este comportamiento.

CONSECUENCIAS DE LA COLONIZACIÓN GRIEGA

En el plano económico, la principal consecuencia de la colonización fue el enorme incremento del comercio y la adquisición de las tierras, los esclavos y las materias primas que se necesitaban. Toda esta actividad mercantil produjo el desarrollo de la industria naval (cuya principal impulsora fue Corinto, en el norte del Peloponeso), la pérdida total de la primitiva Autarkía y la apertura de nuevas rutas comerciales que todos aprovecharon. Sin embargo, la economía mercantil griega no es organizada de manera concertada por todas las ciudades interesadas, sino que se rige por la independencia de sus comerciantes.

En el plano político-social, los colonos se mantuvieron esencialmente fieles al pasado de sus Metrópolis, de manera que no hubo cambios estructurales, aunque sí pueden apreciarse algunas originalidades en sus instituciones para adaptarlas al nuevo mundo. Además, los primeros legisladores aparecieron en Occidente. A nivel interno, la colonización contribuyó a la minoración de la Stasis y a la formación de la nueva clase comerciante.

En el plano cultural, se propaga la cultura griega por todo el Mediterráneo. Las comunidades indígenas adoptaron en mayor o menor medida la superior cultura griega, tal como se hace patente en la cerámica, las técnicas de construcción y a veces, incluso en la escritura. La colonización también fomentó la Koiné helénica (conciencia de pertenencia a la común cultura griega, por encima de las divisiones políticas, frente a las demás culturas no griegas con que se encontraban).

En el plano religioso, los griegos llevaron consigo las creencias, los cultos y las prácticas de sus Metrópolis, pero también las adaptaron al nuevo mundo. El fundador de la colonia se convertía en el héroe al que se rendía culto. Además, el contacto con los indígenas transformó algunos cultos e incluso llegaron a identificar a algunos de sus dioses con otros indígenas.

Struve propone el siguiente análisis dialéctico: “Para la Grecia Central, árida y pobre en materias primas y cereales, tal ampliación de los vínculos comerciales tuvo un gran valor. No fueron los intereses políticos, sino precisamente los económicos, los comerciales, los que ligaron a las colonias, mediante estrechos lazos, con sus respectivas metrópolis. Como resultado, fueron creándose condiciones excepcionalmente favorables para el desarrollo de la producción de mercancías y para el comercio de importación y exportación, que, a su vez, forzó el crecimiento de las fuerzas productivas de la sociedad griega, es decir, el desarrollo de la economía esclavista en una forma integral”.

.jpeg)

.jpg)

.jpeg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario