Las paces de Westfalia (1648) y Los Pirineos (1659) dejaron el campo abierto a las iniciativas particulares de cada soberano y consagraron la emergencia de nuevos poderes, sobre todo Francia, y en el este, Suecia y Brandeburgo, ambos en la órbita francesa.

La política agresiva del Rey Sol

Tras la muerte del cardenal Mazarino en 1661, Luis XIV inició su reinado personal, personificación del absolutismo monárquico. Su experiencia de la debilidad del poder real durante la Fronda le hizo perseguir el fortalecimiento máximo de dicho poder (iniciado por Enrique IV y continuado por Richelieu y Mazarino), defendiendo su origen divino, en coherencia con su mentalidad absolutista. Desarrolló para ello todo un programa de autoglorificación y exaltación, así como un aparato de poder centralizado y eficaz. Esa política absolutista y centralizadora fue la que le dio la capacidad para movilizar sus recursos y finalmente elevar a Francia al primer lugar del concierto internacional. Para ello los triunfos bélicos eran esenciales →expansión agresiva que acabó concitando en su contra a la mayoría de los soberanos europeos. Su divisa, Nec pluribus Impar manifestaba su negativa a reconocer como igual a ninguno de ellos. La hegemonía francesa tuvo como contrapartida, en las últimas décadas, el empobrecimiento de muchos sectores sociales y zonas geográficas del país.

La acción y el poderío internacional de Francia fueron ante todo el resultado de la buena organización burocrática y la eficacia administrativa del aparato estatal, así como del trabajo de los colaboradores de Luis XIV. El ejército fue su efecto más llamativo, cuyas mejoras organizativas marcaron la diferencia gracias a Le Tellier, Vauban, Colbert y grandes generales como Condé, Turenne, Schomberg o los duques de Luxemburgo, de Berwick y de Vendôme. El número de efectivos alcanzó una cifra nunca antes conocida y se perfeccionaron el reclutamiento, la organización, la disciplina y la atención a los soldados → modelo a imitar. También fue importante el papel de los diplomáticos y la red de informadores y espías distribuidos por las cortes europeas.

Que Carlos II nombrase heredero español a un nieto de Luis XIV (Felipe de Anjou, futuro Felipe V) fue en gran parte fruto de la habilidad de sus diplomáticos.

Sin embargo, también hubo fracasos y la hegemonía francesa fue efímera, pues no sobrevivió a Luis XIV. Debió enfrentar sucesivas coaliciones internacionales en su contra, en ocasiones uniendo a católicos y protestantes (secularización y estatalismo, a diferencia de los bloques confesionales de épocas pasadas): España, Provincias Unidas, Inglaterra, el Imperio o Guillermo III de Orange.

Las primeras guerras (1667-78)

Luis XIV estaba convencido de que la gloria de Francia sólo podía edificarse en oposición a los Habsburgo. Por eso se casó con la infanta María Teresa, hija mayor de Felipe IV, e inició así simbólicamente una amistad franco-española tras la Paz de los Pirineos, con el objetivo de poder reclamar más adelante los derechos sobre una serie de territorios de la vieja herencia borgoñesa de los reyes de España (el Franco Condado, Luxemburgo, Henao y Cambrai). A pesar de la amistad oficial, Luis XIV apoyó a los rebeldes portugueses frente a España. En 1668 mientras los ejércitos de Luis XIV invadían el Franco Condado, España se veía obligada a reconocer la independencia de Portugal por el Tratado de Lisboa.

- La Guerra de devolución (1667-68)

Tras la muerte de Felipe IV en 1665, Luis XIV hizo que sus juristas defendieran los derechos de su esposa sobre los territorios antes mencionados. Con el pretexto de su devolución, su ejército ocupó fácilmente amplias zonas de los Países Bajos y, posteriormente, el Franco Condado.

Para evitar la intervención de otros países, Luis XIV había firmado una alianza con las Provincias Unidas en 1662, renovó al año siguiente una coalición contra los Habsburgo, la Confederación del Rin, y en 1668 firmó un tratado secreto con el emperador para el reparto de la Monarquía de España. Sin embargo, el riesgo de la expansión francesa hizo que Inglaterra, las Provincias Unidas (hasta entonces en guerra, la II guerra anglo-neerlandesa, 1665-67) y Suecia constituyeran la Triple Alianza de La Haya en enero de 1668, cuya mediación llevó al Tratado de Aquisgrán (mayo 1668), en el que, a cambio de la restitución del Franco Condado, España cedió a Francia una nueva franja territorial en los Países Bajos, cuyas ciudades fueron inmediatamente fortificadas (avance de la frontera francesa).

- La Guerra de Holanda (1672-78)

El siguiente objetivo fueron las ricas Provincias Unidas, rompiendo con una tradición de alianzas que venía de los tiempos de Enrique IV. Las preparaciones diplomáticas incluyeron acuerdos con Suecia, algunos príncipes alemanes e Inglaterra. El tratado secreto de Dover (junio 1670) comprometía a Francia e Inglaterra a auxiliarse en el caso de una futura guerra con las Provincias Unidas, a cambio de lo cual el soberano británico recibiría un importante apoyo financiero.

Así pudo Luis XIV deshacer la Triple Alianza. El tratado de 1668 con el emperador fue reforzado con un nuevo compromiso de neutralidad en 1671.

El verano de 1672 los ejércitos franceses mandados por Condé y Turenne invadieron las Provincias Unidas llegando hasta Utrecht. La percepción de su fragilidad provocó en Ámsterdam una reacción violenta contra el régimen republicano y la entrega del poder al estatúder Guillermo de Orange. La ruptura de los diques logró frenar la invasión. La agresión provocó una serie de reacciones → formación de la Gran Alianza de la Haya (1673-74): Provincias Unidas, España, Austria, el Duque de Lorena, el elector de Brandeburgo y un buen número de príncipes alemanes → Guerra de Holanda que se desarrolló principalmente en los Países Bajos españoles (atacados por Francia en 1673), la zona del Rin y Cataluña.

- En los Países Bajos la guerra fue favorable a Francia. La victoria de Condé frente a los aliados en Seneffe el 11 de agosto de 1674 fue seguida por una serie de éxitos en la conquista de múltiples ciudades y territorios entre 1675 y 1678: Lieja, Luxemburgo, Cambrai, Gante…

- En el Rin los franceses avanzaron hasta conquistar el Franco Condado, 1674. Turenne cruzó el Rin y consiguió conservar Alsacia frente a las tropas imperiales en la batalla de Salzbach, en la que murió, en 1675.

- Las tropas españolas invadieron el Rosellón en 1674, pero en 1675 Francia recuperó terreno: Schomberg recuperó Bellegarda e invadió la Catalunya española, ocupó Figueres y llegó hasta las murallas de Girona.

En mayo de 1678 los franceses conquistaron Puigcerdá.

Luis XIV decidió intervenir en el Mediterráneo con motivo de la rebelión de Mesina (julio 1674), intentando aprovechar el descontento en la Italia española. Pero sus expediciones no consiguieron avances en tierra, tan sólo la supremacía naval y un solo éxito naval el 2/7/1676, cuando su flota cañoneó y daño gravemente la hispanoneerlandesa en el puerto de Palermo.

La prolongación de la guerra y la falta de resultados tangibles fueron debilitando la posición de Francia, así como sus finanzas. Revueltas internas y la derrota de su aliada Suecia en 1675 en la batalla de Fehrbellin a manos del elector de Brandeburgo y su consiguiente retroceso, junto con la alianza militar anglo-neerlandesa contra Luis XIV en 1678 tras la boda el año anterior de Guillermo de Orange y María, sobrina del rey inglés, hizo que aquel acabara aceptando las propuestas para la conclusión de la guerra que ya se le venían haciendo anteriormente → Paces de Nimega (1678-79): gran triunfo para las Provincias Unidas, que recuperaron la totalidad de su territorio y lograron la abolición de las tarifas proteccionistas francesas de 1667. Francia obtuvo el Franco Condado y 14 plazas fronterizas de los Países Bajos, recibiendo España a cambio algunas ciudades del interior de los Países Bajos, en manos de Francia desde la paz de Aquisgrán → Francia conseguía un nuevo avance territorial en la frontera nororiental del país y se anexionaba de hecho el territorio de Lorena, que desde los años treinta había ocupado en varias ocasiones.

El cenit de la hegemonía francesa. Las reuniones (1680-84)

Luis XIV aplicó desde 1679 un ambicioso plan de ocupación territorial basado en las imprecisiones de las paces anteriores, con la llamada política de las reuniones. Consistía en localizar archivos que indicaran que un determinado territorio hubiera en algún momento formado parte, o dependido, de cualquier circunscripción de las que pertenecían a Francia y reivindicarlo jurídicamente a través de las Cámaras de Reunión y ocuparlo a continuación sin previa declaración de guerra. El objetivo de esta arbitrariedad era la anexión de la orilla izquierda del Rin en perjuicio de posesiones españolas y territorios alemanes. Por dicho método ocupó diversas zonas en los países Bajos, Luxemburgo, el Sarre y, especialmente simbólica, la ciudad libre alsaciana de Estrasburgo, puerta del imperio, en la que el monarca francés entró solemnemente en 1681 bajo la leyenda Clausa Germanis Gallia (“Francia cerrada a los alemanes”).

El resto de Europa reaccionó en 1682 con una coalición defensiva integrada por las Provincias Unidas, Suecia, el emperador y España. Sin embargo, España se encontró sola ante los ataques franceses en los Países Bajos, Luxemburgo y Cataluña al año siguiente, y también cuando Luis XIV bombardeó Génova en 1684 para obligarla a romper su alianza con España; las Provincias Unidas habían firmado una tregua y el emperador estaba luchando contra los turcos, que atacaron Viena en 1683. Finalmente, el deseo de evitar una guerra llevó a que en la Paz de Ratisbona (15/8/1684) se reconocieran a Francia la posesión de los territorios ocupados mediante las reuniones.

Era el momento de apogeo de Luis XIV, a partir del cual, sin embargo, se inicia una fase de retroceso caracterizada por inviernos fríos, malas cosechas y mayor presión fiscal, que redundaron en un aumento del malestar social.

Europa contra Luis XIV. La Guerra de los Nueve Años (1688-97)

- La formación de la Gran Alianza

Tres hechos determinan el giro antifrancés de los gobernantes europeos a partir de 1685:

- El triunfo del emperador Leopoldo I frente a los turcos, que le permitía intervenir más en la política europea.

- La anulación del Edicto de Nantes en 1685 y la expulsión de los hugonotes provocó la indignación de los países protestantes: Provincias Unidas, Suecia o Brandeburgo (los dos últimos normalmente aliados de Francia).

- La segunda Revolución inglesa (1688), que expulsó del trono al católico Jacobo II (aliado francés a cambio de apoyo financiero) para colocar en su lugar a su hija María y su esposo Guillermo III, enemigo del rey francés.

Así, en 1688 se constituye la Liga de Augsburgo, formada por el emperador, los electores de Baviera, Sajonia y el Palatinado, España, Suecia y, posteriormente, Brandeburgo, Inglaterra, Provincias Unidas y el papa (por la disputa sobre las regalías galicanas). En 1689 se une Saboya (hasta entonces tutelada por Francia) y se firman en Viena los acuerdos de la Gran Alianza.

- La Guerra de los Nueve Años

Dos incidentes dieron pie a la guerra:

- La sucesión del obispo-elector de Colonia, en la que el papa confirmó al candidato imperial frente al francés

- La sucesión del Palatinado tras la muerte sin descendencia del duque protestante Carlos II; ante el heredero

Felipe de Neoburgo, católico y suegro del emperador, Luís XIV defendía los derechos de su cuñada Isabel Carlota, duquesa de Orléans y hermana de Carlos II. Sus ejércitos ocuparon las posesiones papales en Aviñón y el condado Venesino, así como el Palatinado, que fue saqueado y muchas ciudades destruidas.

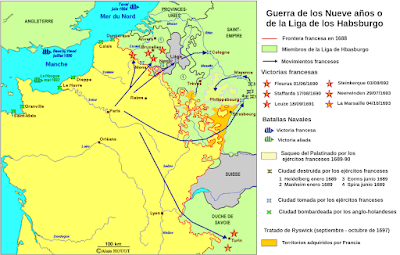

Con este último hecho comenzó la Guerra de los Nueve Años (de la Liga de Augsburgo, de la Gran Alianza, o de Orange), larga lucha de desgaste en varios escenarios: Países Bajos españoles, Palatinado, Cataluña, Irlanda, norte de Italia, el mar y las colonias de América y la India. En el curso del conflicto Francia padeció serias dificultades financieras, económicas y humanas. El malestar de las capas más bajas de la población llegó al máximo con el hambre de 1693 y 1694, tras una serie de malas cosechas.

- IRLANDA: Luis XIV, que había acogido a Jacobo II, desembarcó en Irlanda apoyado por los católicos (1689) y logró tomar Dublín, pero al año siguiente fue derrotado por Guillermo III.

- PAÍSES BAJOS ESPAÑOLES: el duque de Luxemburgo derrotó a los aliados en las batallas de Fleurus (1690), Steinkerke y Neerwinden (1692-93) y conquistaron varias plazas (Mons, Namur…).

- NORTE DE ITALIA: Nicolas Catinat venció a las tropas austríacas en Staffarde (1690), siendo el ejército de Saboya definitivamente vencido en Marsaglia (1693). En 1696, Vittorio Amadeo II de Saboya se volvió a unir a Francia a cambio de la restitución de sus territorios, y colaboró en la invasión del Milanesado.

- CATALUÑA: los franceses se apoderan de Rosas (1693) y Barcelona (1697).

- GUERRA MARÍTIMA: tras unos años de superioridad francesa, incluso con incursiones en la costa inglesa, la derrota ante la flota anglo-neerlandesa en la Batalla de La Hogue (1692) frenó el poderío marítimo francés.

- AMÉRICA: se produjeron enfrentamientos en el Caribe y el golfo de México. Francia ocupó Cartagena de Indias (1697) y los colonos ingleses y franceses atacaron los establecimientos del enemigo, como los del estuario del río San Lorenzo o de Nueva Inglaterra.

- El fin de la guerra

El agotamiento de los contendientes, la crisis financiera en Inglaterra, las paces parciales de Francia con Saboya y el Papado y la expectativa de la sucesión española empujaron a todos a poner fin al conflicto. Sólo el emperador insistía en recuperar los territorios de los Habsburgo en Alsacia.

El Tratado de Ryswick fue acordado en dos partes: el 20/9/1697 entre Francia, España, Inglaterra y las Provincias Unidas; y el 30/10/1697 entre Francia y el Imperio.

Implicaba un primer retroceso en la trayectoria de Luis XIV frente a la coalición, y en concreto:

- Luis XIV reconocía a Guillermo III como rey de Inglaterra.

- Restablecía el orden de la Paz de Nimega: o Francia devolvió las anexiones de las reuniones, excepto Estrasburgo, así como las conquistas que realizó durante la guerra.

Perdió sus escasas posesiones en Italia. o El duque de Lorena recuperó su territorio, excepto Metz, Toul, Verdún, Sarrelouis y Longwy, que conservaría Francia. o Las Provincias Unidas obtuvieron condiciones comerciales favorables con Francia y el derecho a establecer guarniciones en ciertas ciudades de los Países Bajos españoles, creando una barrera defensiva contra Francia.o España recupera Luxemburgo y las conquistas francesas posteriores a Nimega. Se ha dicho que Luis XIV quería mostrar generosidad con los españoles ante la inminente sucesión de Carlos II sin descendencia.

|

| Tratado de Ryswick |

Los tratados de reparto de la Monarquía de España

La decadencia de la Monarquía española era patente en la segunda mitad del s. XVII, y hacía augurar cambios en el mapa político y en la estructura territorial de Europa y las posesiones coloniales españolas. La ausencia de un heredero para Carlos II fue la ocasión de preparar dicha reestructuración, que no dependía en principio tanto de las decisiones tomadas en la Corte madrileña, como de los intereses de las demás potencias europeas. Dichos intereses y su temor frente al expansionismo de Luis XIV favorecieron la estabilidad territorial de los dominios españoles, a la espera de la solución que hubiera de adoptarse a la muerte de Carlos II.

Los familiares más cercanos de Carlos II eran los descendientes de las hermanas (sus tías) y las hijas (sus hermanas) de su padre Felipe IV, emparentadas con los Habsburgo austriacos y con los Borbones franceses: la hija mayor, María Teresa, se había casado con Luis XIV y la menor, Margarita, con el emperador Leopoldo I (igual que hicieran las hijas de Felipe III, hermanas de Felipe IV).

Aunque primaba el derecho de las hijas mayores, María Teresa en este caso, existían unas capitulaciones matrimoniales impuestas por los españoles en el caso delas infantas-reinas de Francia por las que renunciaban a sus derechos sucesorios en España. Ello supondría que el trono había de pasar al marido de la hija menor, Margarita: Leopoldo I, príncipe de la casa Habsburgo, la misma casa dinástica que la española. De hecho, era nieto de Felipe III y primo carnal de Carlos II, y su esposa era hermana de padre y madre de Carlos II. De esta forma, la hija de Leopoldo I y Margarita, la archiduquesa María Antonia, abría una relevante línea sucesoria.

Luis XIV era también nieto de Felipe III y primo carnal de Carlos II, y había reforzado dicho parentesco casándose con la hija mayor de Felipe IV, hermanastra de Carlos. De este matrimonio nació un hijo varón, Luis, el gran delfín, hijo y nieto de infantas españolas y por tanto con mayores lazos de parentesco con la familia real española, ya que el primer varón por la línea de la casa de Austria, el archiduque Carlos, sería únicamente nieto de una infanta española. Luis transmitiría sus derechos a su hijo, futuro Felipe V.

Sin embargo, en 1692 apareció otro candidato cuando la archiduquesa María Antonia, casada con Maximiliano de Baviera dio a luz un varón, José Fernando de Baviera, descendiente directo (nieto) de la infanta Margarita (la única hermana de padre y madre de Carlos II), y por tanto también descendiente directo (biznieto) de Felipe IV. Además, su padre era el elector de Baviera, lo que suscitaba menos reticencias en España al tratarse de una casa dinástica de segundo orden, y menos poderosa que las otras. De hecho, aparece como heredero en los dos primeros testamentos de Carlos II, en 1696 y 1698.

Borbones y Habsburgo reivindicaban el derecho a la totalidad de la herencia, y es Luis XIV quien desde un primer momento promueve los famosos tratados de reparto, oficialmente en interés de la paz. Aunque la historiografía se refiere a los de 1698 y 1700, existe un tratado anterior de 1668, en circunstancias muy diferentes y por lo tanto de características también diferentes a las de los dos posteriores.

- TRATADO DE 1668

- El emperador recibiría la Península Ibérica (excepto Navarra y la plaza catalana de Rosas), las Baleares, las Canarias, el Milanesado, las Indias occidentales, Milán, Finale, los presidios de Toscana, Cerdeña y las posesiones del Mar de Liguria hasta los límites del reino de Nápoles.

- Francia obtendría Navarra, Rosas, los Países Bajos, el Franco Condado, los reinos de Nápoles, y Sicilia, las Filipinas y las plazas costeras africanas.

El tratado pasó a ser papel mojado cuando, ante el expansionismo francés, Leopoldo I se unió al bloque antifrancés en ocasión de la Guerra de Holanda de 1672-78.

- TRATADO DE 1698

El panorama europeo era distinto a finales de siglo y a Luis XIV, que había comprobado la capacidad de sus enemigos en la Guerra de los Nueve Años, y quería garantizarse los territorios que más le interesaban, aislar al emperador e impedir que Carlos II dictara testamento favorable a los Habsburgo austriacos, a quienes además podría beneficiar el matrimonio de Carlos II con la alemana Mariana de Neoburgo. Luis XIV decidió pactar con Guillermo III de Orange (es decir, con Inglaterra y las Provincias Unidas). Los beneficiarios ahora ya serían los hijos o nietos de los firmantes y Austria quedaba perjudicada en el reparto. Se firmó en La Haya, y adjudicaba el trono de España a José Fernando de Baviera (el sucesor favorito en Madrid), con la excepción de:

- Los reinos de Nápoles y Sicilia, Finale, Guipúzcoa y los presidios de Toscana, que serían para el delfín.

- Milán, para el archiduque Carlos.

Un artículo secreto nombraba al duque Maximiliano II Manuel de Baviera tutor de su hijo y heredero universal (de morir este sin descendencia antes que él).

- TRATADO DE 1700

La temprana muerte del príncipe de Baviera volvió a la situación con los dos candidatos previos a su nacimiento (Felipe, hijo del delfín, y el archiduque Carlos) → nuevo tratado de reparto firmado en Londres y La Haya. El archiduque Carlos sería el heredero de la monarquía, manteniendo el mismo reparto para la corona francesa que el tratado anterior y adjudicando Milán al duque de Lorena a cambio de la cesión de sus estados al heredero de Luis XIV.

Al final el reparto de 1700 no se llevó a la práctica, pues el tercer y último testamento de Carlos II nombraba heredero a Felipe, con la condición de que la herencia española no se uniera nunca a su posible herencia francesa (debería renunciar a alguna de ellas). Los consejeros del Estado español conseguían así su objetivo de preservar la unidad de la Monarquía poniéndola en manos del único candidato posible capaz de defenderla.

Luis XIV aceptó sorprendido la herencia para su nieto, aún cuando el reparto tenía la ventaja de que los territorios adjudicados al delfín hubieran podido integrarse en la corona francesa cuando este la heredase.

Esta solución dio una legitimidad al heredero, el futuro Felipe V, que no hubiera tenido el archiduque de haberse realizado el reparto. Aunque diera lugar a una marcada injerencia de Luis XIV en los años posteriores, que llevará a la Guerra de Sucesión, la mencionada legitimidad garantizará la lealtad de la mayor parte de los súbditos de Felipe V, lo que en última instancia le dará la victoria en dicha guerra.

Transformaciones militares del siglo XVII

No se producen cambios decisivos en la forma de hacer la guerra, sino en su desarrollo en varios sentidos:

- Aumento de la capacidad organizativa y logística, que permitió reunir y mantener en campaña ejércitos mayores a los de la centuria anterior.

- Progreso en las fortificaciones y predominio de los sitios frente a las batallas en campo abierto.

- Incremento de la artillería de asedio, que en el último cuarto de siglo hicieron menos importantes los sitios. Se introduce el mortero de tiro curvo.

- Las armas de fuego reducen el uso de picas. Se imponen los mosquetes frente a los arcabuces, a los que se incorporan bayonetas que no impedían el disparo.

- Introducción de la contramarcha, con diferentes variantes: aumento de la cadencia de disparo mediante el relevo constante de la fila de tiradores que hacen fuego, mientras el resto se preparan.

- Aparición de los granaderos, que llevaban una bolsa con granadas con mecha.

- Proliferación de la caballería ligera y rápida, con sables o armas de fuego.

- Gustavo Adolfo introdujo una nueva formación táctica, la Brigada, constituida por 4 escuadrones —o dos regimientos de combate— formados en flecha, con el 4º escuadrón en reserva. Los cambios tácticos iniciaron la evolución hacia el orden lineal, que habría de ser característico del siglo XVIII. Pero también influyeron dos importantes innovaciones en el armamento: la llave de chispa o el pedernal y la bayoneta.

El reclutamiento

Siguió predominando el reclutamiento voluntario, pero ahora gran parte lo realizaban empresarios militares, como Wallenstein, que reclutó ejércitos para el emperador o el marqués de Hamilton, que lo hizo para Suecia. Tanto estos como el reclutamiento por mandos que reclutaban sus propias unidades fueron siendo sustituidos en las últimas décadas del s. XVII y las primeras del XVIII por el reclutamiento realizado directamente o controlado por la burocracia estatal, como en la Francia de Luis XIV.

Los principales ejércitos

- SUECIA: el ejército más novedoso de la Guerra de los Treinta Años, basado en una combinación de servicio militar obligatorio y gran cantidad de mercenarios. Moderno adiestramiento y carácter patriótico basado en la reciente independencia de Dinamarca y la Reforma.

- INGLATERRA (New Model Army): aunaba el sentimiento religioso puritano con el carácter revolucionario.Soldados profesionales liderados por expertos generales en vez de aristócratas.

- FRANCIA: modelo militar de las últimas décadas del s. XVII, especialmente en lo organizativo, reforzando la dependencia del ejército con respecto del rey, con el establecimiento de la jerarquía y la estructuración de un cuerpo de oficiales. Se crearon más cuarteles para poder separar al ejército de la población, así como un cuerpo de Inválidos con gran hospital en París. Se tendía así a la profesionalización de la actividad militar.

El tamaño de los ejércitos y la mortalidad

Las mejoras organizativas y el reforzamiento del poder real permitieron aumentar el número de efectivos. En épocas de guerra estas cifras aumentaban para volverse a reducir cuando no había conflictos. El gran ejército europeo era el de Luis XIV, con hasta 340.000 soldados en la Guerra de los Nueve Años. El del resto de países sobrepasaba los 100.000. La excepción era Inglaterra; la negativa del Parlamento a un ejército permanente hizo que el ejército inglés nunca pasara por lo general de 60.000 soldados y la mayoría del tiempo no superara los 20.000. Sólo con Guillermo III aumentaría, llegando a los 100.000 en la Guerra de los Nueve Años

La mortalidad era enorme tanto en las batallas como por enfermedades o falta de higiene. Las bajas eran especialmente elevadas cuando ambos bandos estaban igualados en fuerzas, pero cuando uno era superior, los derrotados solían sufrir también grandes bajas, y las tropas que se retiraban o huían eran víctimas de grandes matanzas.

Las relaciones internacionales del Báltico a los Balcanes

Junto a los intereses económicos y las ambiciones de los soberanos la existencia de muchos territorios con fronteras mal definidas fue un acicate para la guerra casi continua que se vivió durante el siglo XVII. Las líneas de fuerza principales de la política exterior fueron la rivalidad entre Dinamarca y Suecia por la supremacía en el Báltico, la existente entre Suecia y Polonia, o la que enfrentaba a esta con Rusia.

Suecia sería el país más activo y el enemigo de casi todos especialmente a partir del logro de la supremacía en el Báltico. Otro hecho significativo es que los países del norte tienden a involucrarse cada vez más en la política europea.

Entre 1600 y 1611 se inició en el norte una larga guerra entre Suecia y Polonia que concluyó en una tregua y en la que los suecos sufrieron la desastrosa batalla de Kirchholm en 1605.La causa principal del enfrentamiento fueron las ambiciones de Carlos IX sobre livonia y los territorios costeros de Lituania para alejar a Polonia del mar Báltico. En 1610, tras pactar con los boyardos, el rey de Polonia intervino en Rusia llegando a ocupar Smolensko y Moscú. La presencia del Ejército sueco y polaco en Rusia sirvió para aglutinar la reacción rusa, que llevó a la asamblea imperial a proclama zar a Miguel Romanov. En la paz de Stolbova en 1617, Suecia recibiría los territorios de Ingria y Carelia. En 1618 Rusia cedió a Polonia Smolensko. La nueva dinastía de los Romanov cerraba la crisis internacional abierta por la época de las turbaciones. Las primeras décadas de la centuria vieron también el empeño de Dinamarca por mantener su hegemonía en el Báltico. Suecia fundó el puerto de Goteborg en el estrecho del sur con la intención de evitar los peajes de las mercancías occidentales. Tales motivos llevaron a Cristian IV de Dinamarca enfrentarse con Suecia en la guerra de Kalmar de 1611 a 1613, concluida con la paz de Knared. En la década de los 20 Suecia insistió en la conquista de la costa sur del Báltico conquistando parte de Livonia, Curlandia y zonas de la Prusia polaca gracias al apoyo del elector de Brandeburgo y el duque de la Prusia oriental. La guerra con Polonia concluyó por la paz de Altmark en 1629, con la que Suecia recibió varios puertos de la costa sudoriental del Báltico y el derecho a gravar las mercancías polacas en el Báltico.

Aun así Gustavo Adolfo no se dio por satisfecho e intervino en la guerra de los 30 años, siendo una pesadilla para los ejércitos católicos.

Entre 1643 y 1645, Dinamarca y Suecia se enfrentaron en una nueva guerra favorable a la 2ª. En la paz de Brömsebro de 1645 Dinamarca tuvo que entregar a Suecia varias provincias noruegas además de las islas de Gotland y Ösel. A esta paz se unió la de Westfalia, que supuso un incremento territorial para Suecia en el norte de Alemania, aunque no garantizó la paz. De hecho, Carlos X sería el primero en volver a la guerra por sus ambiciones sobre Polonia. Sería la conocida como Guerra del Norte de 1654 a 1660, en que se enfrentó prácticamente con todos los principados de la zona. A finales de 1654 aprovechando insurrecciones y la invasión de zonas limítrofes del zar Alejo I, Carlos X invadió Polonia iniciando el período denominado como 'el diluvio', que no concluiría hasta la paz de Oliva. Contaba con la ayuda del príncipe de Transilvania, Jorge Rákóczi y la alianza del elector de Brandeburgo. Tras sus éxitos en 1655 los excesos del Ejército sueco provocaron la reacción polaca.

Rusia invadió la posesión sueca de Livonia en 1656 y el imperio se alió con Polonia en 1657 y Dinamarca declaró la guerra a Suecia. El monarca sueco se dirigió entonces a Dinamarca en otoño de 1657, lo que obligó a Dinamarca a firmar la paz Roskilde, por la que se vería obligada a entregar zonas en el extremo sur del actual territorio sueco.

Carlos X proyectó entonces una intervención en Alemania aprovechando la crisis sucesoria abierta por la muerte de Fernando III. Pero no llegó a realizarla porque la resistencia de Dinamarca a cumplir las condiciones pactadas provocó una nueva guerra sueco-danesa de 1658 a 1660, en la que Carlos X atacó el centro de Dinamarca, a la que ayudaban una flota neerlandesa, Polonia, Austria y Brandeburgo. En noviembre de 1659 la coalición de sus enemigos infligió una severa derrota en Nyborg por lo que Carlos Z hubo de entablar negociaciones de paz, cuya firma no llegaría a ver porque falleció en febrero de 1660.

En los tratados firmados en el monasterio de Oliva y en Copenhague en 1660 Suecia acordó la paz con Polonia, el imperio y Brandeburgo en el primero y con Dinamarca en el 2º. La gran perjudicada fue Polonia, que aunque recuperó territorios hubo de reconocer a Suecia la posesión de Livonia y renunciar a la soberanía de la Prusia ducal.

Dinamarca recuperó algunos territorios perdidos tras la paz de Roskilde. Estos tratados conocidos como de la Oliva supusieron el cenit del hegemonía sueca en el Báltico. En 1661 Suecia firmó con Rusia el tratado de Kardis por el que el zar abandonaba Livonia.

La decadencia sueca se completó años más tarde cuando en el tratado de Andrusovo, que ponía fin a su guerra con Rusia de 1654 a 1667; hubo de ceder una parte de la Rusia blanca y Ucrania con Smolensko y Kiev respectivamente. En los años 80 Polonia recuperaría su protagonismo con la lucha contra los turcos. Suecia se enfrentó en la guerra de Holanda de 1672 a 1678 al poder de Federico Guillermo de Brandeburgo, sufriendo una derrota en Fehrbellin, en 1675; sólo la ayuda de Francia impidió su derrota. En el sureste los Habsburgo avanzaron en la creación de un potente estado sobre el Danubio y los Balcanes a medida que se iniciaba el retroceso de las posiciones otomanas. Leopoldo I obtuvo éxitos en la lucha por terminar con la independencia de Hungría, lo que motivó frecuentes enfrentamientos con los turcos.

Con la mayoría de edad de Mohamed IV en 1656 el Imperio otomano logró recuperarse, y con Ahmed, entre 1661 y 1676, que intentó consolidar el poder turco en los Balcanes y el Mediterráneo. Al norte del mar Negro aprovechándose de la crisis de Polonia, los turcos se apoderaron de Podolia y la Ucrania polaca en 1672. Su sucesor Mustafá el Negro (1600-1683) puso sitio a Viena en 1683 obligando a huir a Leopoldo I. El Papa Inocencio XI hizo una llamada a diversos soberanos, pero el único que acudió fue Juan Sobieski, rey de Polonia, que con un Ejército obtuvo la decisiva victoria de la colina de Kahlemberg, al norte de Viena el 12 de septiembre de 1683, que supuso la condena a muerte del visir. La victoria animó a Austria, Polonia y Venecia que, junto al papado, constituyeron una Liga Santa en 1684, a la que se uniría dos años después Rusia. Polonia logró recuperar los territorios perdidos en 1672, los venecianos conquistaron Dalmacia, el Peloponeso, Corinto y Atenas, cuyo bombardeo en 1687 causó graves daños al Partenón; Austria inició la reconquista de Hungría apoderándose de Buda y Transilvania inició la marcha hacia el sur, donde tomó Belgrado en 1688. Luís XIV mantuvo habitualmente una política de buena relación con los turcos, pues suponían una constante amenaza para su enemigo el emperador. En 1699 con la paz de Karlowitz cedían a Austria la totalidad de Hungría, con Transilvania, Eslavonia y Croacia, a excepción del banato de Temesvar. Esta paz supuso el retroceso turco en Europa.

Las provincias Unidas

La Unión de Utrecht 1579 agrupó a las provincias calvinistas del norte frente a las católicas del sur. En 1581 con el Acta de Abjuración rompieron la lealtad a la monarquía española. Cada una de las 7 provincias mantuvo su soberanía y la representación política la confiaban a los Estados generales, aunque las decisiones importantes se debían adoptar por unanimidad. También tuvieron la figura de un gobernador general. Pero este esquema que estaba alterado por la autoridad de Guillermo de Orange, estatúder de Holanda. Por este motivo existía la tensión entre republicanismo y orangismo en la estructuración constitucional de la naciente soberanía. El asesinato de Guillermo, 1584, las provincias rebeldes ofrecieron el mando político a Enrique III de Francia y posteriormente a Isabel I de Inglaterra, pero no lo aceptaron. En 1590 los Estados generales se proclamaron soberanos, aunque carecían de la unidad y cohesión necesarias. Cada provincia contaba con un estatúder y un pensionario elegido por los Estados provinciales y encargado de la coordinación política. Las diversas asambleas estaban dominadas por miembros de la burguesía urbana, aunque había también nobles y representantes de los campesinos. También era característico el predominio de la provincia de Holanda. La tensión República-Orangismo se mantuvo viva con Federico Enrique y Guillermo II. A mediados de la centuria el auge del republicanismo neerlandés coincidía con el triunfo del modelo republicano en las Islas Británicas. La figura clave fue entonces el pensionario Johan de Witt, que consolidó el predominio holandés. Sus mayores problemas fueron los derivados de la oposición mercantil a Inglaterra y la amenaza de Francia. Los gastos derivados de la política exterior provocaron una grave crisis hacendística en la primavera de 1672 y la inminencia del ataque francés hizo que los Estados generales entregarán el mando militar y naval a Guillermo de Orange. Así Guillermo III lograba que se reconociera el carácter hereditario de su cargo. El republicanismo había perdido la batalla. La figura de Guillermo III se vio reforzada al acceder al trono de Inglaterra y por su oposición a Luís XIV.

Los países bálticos. Suecia y Dinamarca.

Gustavo II Adolfo 1611 1632 logró fortalecer el poder real en Suecia y mantener unas buenas relaciones con la asamblea estamental Riksdag. Con su muerte la nobleza intentó consolidar su poder. En 1645 con la mayoría de edad de Cristina se intentó revertir la situación, pero sin éxito. En 1654 Cristina abdicó. La nobleza se convirtió en el auténtico poder en Suecia. Carlos X Gustavo, durante su reinado de 1654-1660, recuperó los proyectos de una corona fuerte y una Suecia hegemónica y dominadora en el Báltico. Logró revertir a la corona parte del patrimonio enajenado y establece una contribución sobre los bienes de la alta nobleza. En el ámbito exterior se enfrentó con Polonia y Dinamarca. Con su muerte se dio paso a una nueva regencia en la que la aristocracia recuperó buena parte de su poder. Carlos XI (1660-1697) insistió en la política de reforzamiento del poder real y logró importantes avances hacia el absolutismo. Obligó a la nobleza a restituir las tierras enajenadas y en 1682 la asamblea votó la ley regia que le daba el poder de legislar sin convocar la asamblea Riksdag. Tanto él como su hijo Carlos XII (1697-1718) fueron monarcas absolutos.

|

| Carlos XI (1660-1697) |

Una pugna similar entre corona y aristocracia existía también en Dinamarca. Hasta 1660 la monarquía siguió siendo electiva, pero pasaba de padres a hijos. El largo reinado de Cristian IV (1588-1648) se inició con una regencia que dio alas a una alta nobleza. Sus privilegios se plasmaban en el terreno político a través del Rigsrad, que era un Consejo aristocrático con amplios poderes que limitaban los del monarca. Los ingresos de los peajes del Sund proporcionaban grandes riquezas al monarca, lo que le permitiría llevar una ambiciosa política exterior con el objetivo de mantener la hegemonía en el Báltico. La intervención en la Guerra de los 30 años ocasionó enormes gastos.

Tras la derrota Cristian IV solicitó nuevas contribuciones, lo que provocó quejas de ciudades y campesinos y se inició un difícil período en los años 40 en el que se incrementó fuertemente la presión fiscal. El final del reinado con las paces de Brömsebro, 1645, y la posterior de Westfalia, confirmó la pérdida de su hegemonía en el Báltico y la marginación de Dinamarca. Antes de ser elegido su hijo Federico III (1648-1670) hubo de firmar una carta de privilegio en la que aumentaba las atribuciones del Consejo frente al monarca. Las guerras con Suecia y las derrotas militares acabarían con el Gobierno aristocrático existente desde 1648. En 1660 con la colaboración del monarca los Estados generales, Staendermode, que desde tiempo de Cristian IV habían intentado romper el bipolarismo corona-consejo aristocrático, consiguieron revertir la situación. Al final el Consejo cedió a la presión la carta de 1648 fue derogada y la corona se convirtió en hereditaria dotada en 1661 de amplias prerrogativas en legislación y finanzas. El retroceso internacional propiciaba un claro avance hacia el absolutismo como reacción al poder aristocrático. Fue el Parlamento quién respaldó el giro hacia el poder absoluto. Sobre la base de la ley regia de 1665

|

| Federico III (1648-1670) |

Federico III y su sucesor Cristian V (1670-1699) reforzaron su poder e impulsaron una serie de reformas que centralizaban la administración la vieja aristocracia dio paso a una nueva nobleza cortesana.

Polonia, Lituania y la Rusia de los primeros Romanov

Los 3 monarcas de la dinastía Vasa, Segismundo III (1587-1632), Ladislao IV (1632 1648) y Juan Casimiro V (1648-1688) fueron reyes de Polonia y grandes duques de Lituania, fracasaron en el intento de reforzar el poder real y convertir la monarquía en hereditaria ante la nobleza que controlaba la dieta bicameral (Sjem) y las dietas provinciales. La debilidad del poder real se basaba también en sus recursos. La principal estructura organizada de poder fue el clientelismo. El resultado fue la progresiva rigidez de la polarización social características de esos territorios.

En el terreno religioso continuó la política contrarreformista con el apoyo de los jesuitas, aunque hubo problemas con judíos, protestantes, ortodoxos o rutenos. Junto a la persecución de grupos como los socinianos o los antitrinitarios estaban las tensiones raciales. Durante el reinado de Juan Casimiro V Polonia sufrió la época del diluvio (1654 1660) con la conquista de buena parte del territorio por el rey sueco Carlos X y los ataques de Rusia por el este. La fragilidad defensiva era una consecuencia del fracaso en la construcción de un poder unificado y con capacidad militar. Las guerras se saldaron con importantes pérdidas territoriales para Polonia. Las tentativas del monarca chocaron con una insurrección nobiliaria que le obligó a abdicar. La dieta eligió entonces a Miguel Korybut (1669-1673), que tampoco pudo variar la situación. Surgió entonces el militar Jan Sobieski que lograría detener a los turcos y sería proclamado rey como Juan III (1674-1696). Pese a su prestigio militar fracasó en sus intentos de reforma política.

En Rusia el siglo XVII se inició con la crisis de la época de las turbaciones, que propició la intervención de Polonia y Suecia, que sirvieron para aglutinar la reacción rusa y que llevó a la Zemski Sobor, la Asamblea Legislativa, a proclamar zar a Miguel Romanov en 1613 hasta 1645, dinastía que se mantendría hasta 1917. La 1ª misión de Miguel fue reafirmar el poder del zar. En el terreno institucional se valió de la Duma y también de la Zemski Sobor.

Modificó la administración creando en la corte numerosas oficinas administrativas, prikaz, que se encargaban de distintos aspectos del Gobierno, reorganizó el Ejército, sometió a control la actuación de los gobernadores provinciales o voivodas y estimuló la actividad económica.

|

| Miguel Romanov |

Su hijo Alejo I (1645-1676) continúa la reorganización institucional y administrativa para lo que incrementó los prikaz. Entre 1648 y 1650 se enfrentó a una oleada de revueltas que manifestaban tensiones diversas, pero la causa mayor de inestabilidad era el malestar del campesinado en una sociedad en la que nobles y campesinos constituían las dos principales clases sociales. En plena época de las turbaciones se había producido la importante revuelta campesina dirigida por Bolótnikov contra el avance de la servidumbre 1606-1608. Para hacer frente a la situación la Zemski Sobor aprobó un nuevo código legal el 1649 que reforzaba tanto poder del zar como de los nobles sobre sus campesinos. Pero el código no impidió nuevas revueltas entre las que destacaron la del cobre de 1662 en Moscú. Otro conflicto del reinado de Alejo I fue el cisma que se produjo en la Iglesia ortodoxa rusa, que consolidaría la separación entre una Iglesia oficial con innovaciones litúrgicas y cada vez más dependiente del zar y la de los antiguos creyentes, opuesta a cualquier influencia extranjera y ligada a valores tradicionales. Estos últimos fueron sometidos a una brutal persecución. La muerte de Alejo dio paso a un periodo de crisis en el trono. Tras el corto reinado de Fiodor (1676-1682), los streltsí, el cuerpo militar de élite creado por Iván IV, impusieron una especie de reparto del trono entre los hijos de sus dos mujeres, bajo la regencia de Sofía Alekséyevna de 1682 a 1689, cuando Pedro I se hizo con el poder.

Los restos del Imperio. Austria y Brandeburgo

Después de Westfalia el poder del emperador se convirtió definitivamente en honorífico y el imperio se desvanecía.

Los numerosos Estados alemanes eran de hecho independientes. Al emperador Fernando III y sobre todo a su sucesor Leopoldo I (1658-1705) la derrota del sueño imperial les sirvió para potenciar la extensión de sus fronteras en el espacio del Danubio y consolidar el poder central de sus estados. Una de las bases para la consolidación de su poder era el poner fin a la reiterada costumbre de los Habsburgo de dividir los territorios patrimoniales. Durante el largo reinado de Leopoldo I se recuperó el dominio sobre Hungría, aprovechando la crisis del imperio turco, y fortaleció el poder centralizado. Su gran objetivo fue acabar con las dos soberanías surgidas a raíz de la conquista otomana: la amplia zona dominada por los turcos y el Reino de Transilvania. La derrota de los turcos en Kahlenberg en 1683 supuso el inicio de la reconquista de Hungría y facilitó al emperador la recuperación de la parte del Reino que reconocía como rey al voivoda de Transilvania. En 1687 consiguió que la dieta reconociera a los Habsburgo su derecho hereditario a la corona. En los años siguientes los triunfos de su general, el príncipe Eugenio de Saboya, sobre los turcos llevaron a la paz de Karlowitz, 1699, que consolidó el dominio del emperador sobre el reino perdido 1526. En cuanto al reforzamiento del poder central, a partir de 1680 estableció una base fiscal regular que le permitiría financiar un ejército y una burocracia. Asimismo, reforzó las instituciones centrales del Gobierno: el Consejo Secreto, el Consejo de Guerra y la Cámara Áulica o de Cuentas.

|

| Kahlenberg 1683 |

El siglo XVI ha visto incrementar los dominios del Hohenzollern, margrave de Brandeburgo desde 1415 y electores del imperio. Lazos dinásticos les permitieron incorporar en 1614 el ducado de Cléveris, los de Mark y Ravensberg; más adelante la herencia del ducado de Prusia y tras la paz de Westfalia, la Pomerania oriental y los obispados de Minden, Halberstadt y Magdeburgo. Pero eran Estados con estructuras políticas arcaicas, por eso Federico Guillermo, conocido como el gran elector (1640-1688), emprendió la tarea de constituir un poder centralizado y efectivo que se basara en su autoridad personal. Paulatinamente funcionarios reales fueron reemplazando las asambleas estamentales de los diversos estados en el establecimiento y gestión de los impuestos. La política del gran elector se dirigió también hacia el fortalecimiento económico de sus estados en consonancia con el mercantilismo. Uno de los objetivos era la ampliación y mejora de las superficies cultivadas para lo que atrajo inmigrantes extranjeros, organizó desecaciones, hizo construir canales e introdujo nuevos cultivos. En el terreno de las manufacturas impulsó las del vidrio, los paños o el papel. Federico Guillermo creo un estado basado en el ejército, que le permitió controlar eficazmente sus territorios y desarrollar una ambiciosa política en el ámbito del Báltico. La Comisaría General de la Guerra, 1674, se convirtió en uno de los organismos principales del Gobierno.

El Ejército basaba su eficacia en la buena organización, el alojamiento y el pago a las tropas. Socialmente se apoyó en la nobleza propietaria de tierras, los junkers, a la que despojó del poder político, consolidando cambió su dominio sobre los campesinos.

.png)

.jpeg)

.jpeg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario